ハウスを制作したいけどドラムの構成は?どんな音をどのタイミングで?

といった疑問にぶち当たり制作の手が止まってしまった方のための記事です。

そう、ハウスのドラムパターンを作る方法について解説していきます。

といっても他の記事と同様でハウスの人気曲を分析してその共通点などを書いていきます。

分析したのはメロディックハウス、ディープハウス、プログレッシブハウスがメインジャンルとなります。

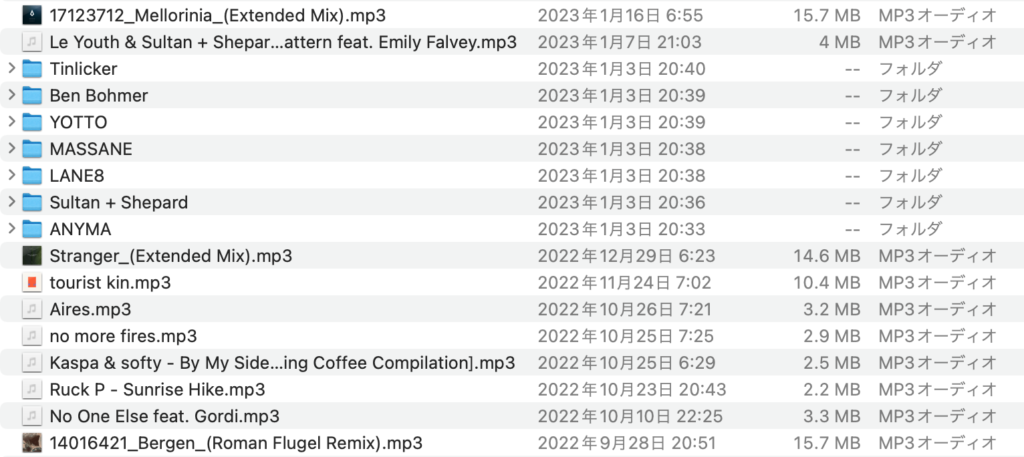

こうしてせっせとダウンロードしてはDAWに貼り付けて特定の範囲だけリピートして分析&コピーしたりしています・・

同じような音にならずもがき苦しむ日々を楽しみながら過ごしております、、、w

ハウスで使われるドラムの構成

それでは早速、ドラムパターンについて解説をしていきたいと思います。

他のジャンルを詳しく分析したことがないので分かりませんがハウスのドラムパターンはシンプルです。

以下で解説しているドラムの音を決められた場所に打ち込めばハウスになってしまうわけですから・・

ただ細かく繰り返し聞いていくとハイハットやスネアの音を重ねて面白い音を出していたり、聞こえるか聞こえないか分からないようなパーカッションの音などを加えていることが大半です。

でも基本の基本は以下の4つ要素でハウスのドラムパターンは構成されてます。

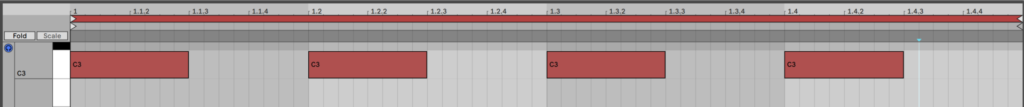

1: 4つ打ちのキック

ハウスは4つ打ちが基本とされています。

事実、分析した曲は全て4つ打ち。

このように1小節の1,2,3,4の頭にキックが入ります。

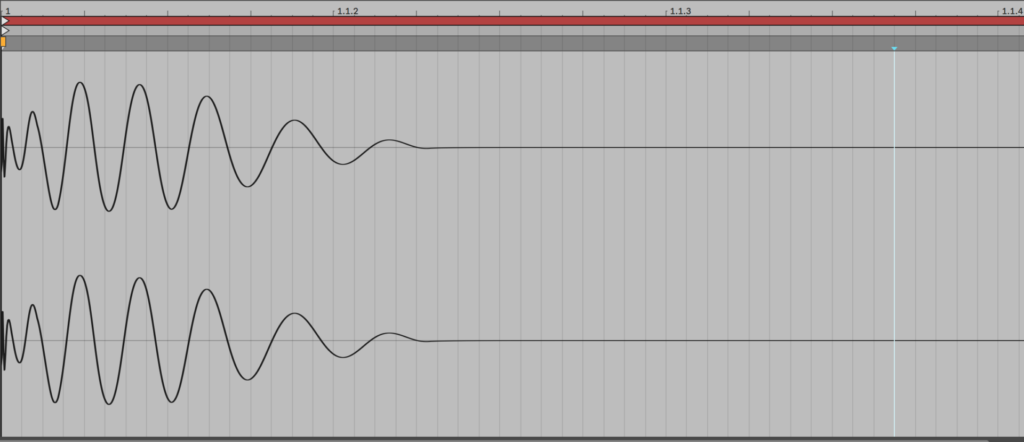

ちなみにハウスのキックは下の画像のようにショートなキックが多いです。

Spliceなどでキックサンプルをチョイスする際はそうした点も注意してみてください。

ただジャンルがHouseならショートなキックが多いことが予想されます。

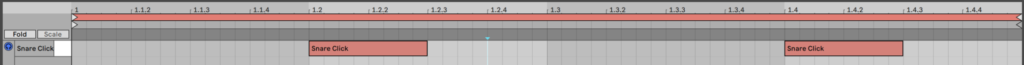

2: スネア

スネアも極めてシンプルで

1小節の中の2,4に入ってきます。

スネアと言ってもクラップ(手を叩いた音)、スナップ(指パッチンの音)などで代用されることもありますしスネアと重ねている場合もあります。

3: クローズハイハット

チキチキといった細かい音ですね。

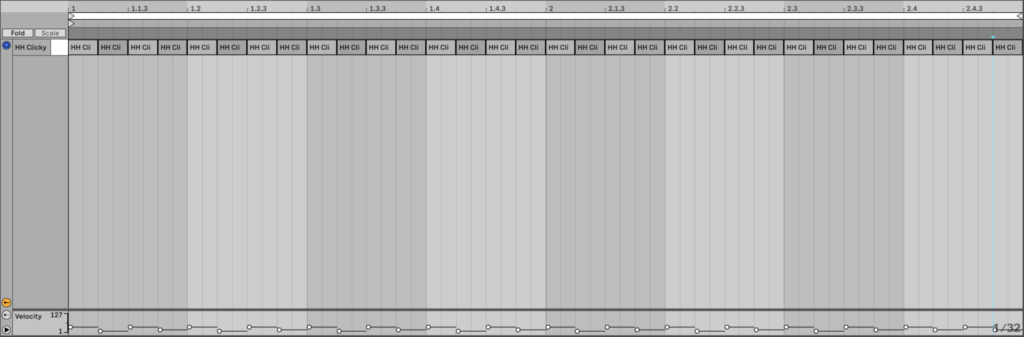

打ち込みするとなると上の画像のようになります。

注意点としてはベロシティです。

ベロシティは強さといった感じの意味合いです。

ピアノの鍵盤を強く叩くと音が大きく強くなりますが、優しく叩くと音も柔らかく小さくなります。

これがベロシティです。

この強弱をつけることでグルーブが生まれます。

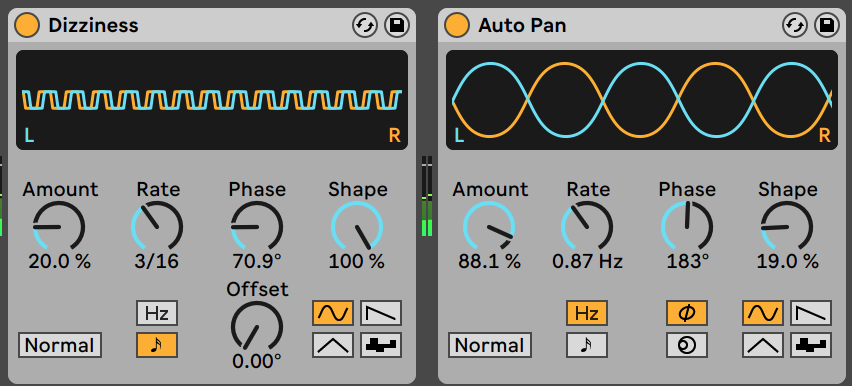

さらにAbletonであればAutopanなどで左右に音をパンするとうねるような感じのハイハットを作ることができます。

4: オープンハイハット

これが入ると一気にハウスっぽくなりますね。

えぇ、この裏拍のハイハットがハウスの特徴でもあります。

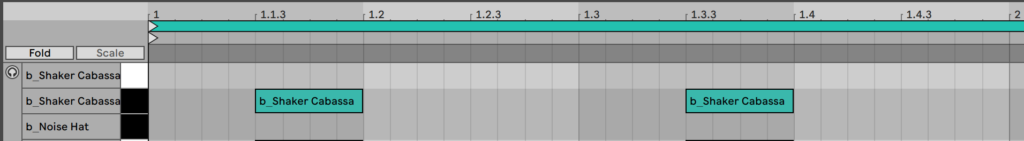

ハウスではシンバルのオープンハイハット、シェーカー、ノイズなどを使う曲が多いです。

基本ドラムは4つの要素

以上、

- キック(4つ打ち)

- スネア(2,4に)

- クローズハイハット(1/16)

- オープンハイハット(裏拍)

この4つで基本のドラムパターンは出来上がります。

展開によってキックを抜いたり足したり、他の音も抜き差しありますがドロップ部分を聞けば基本的にこれら4つの音が中心となって構成されているはずです。

ただ、参考曲と自分の曲を聴き比べて自分のドラムはなにやらスカスカしていて寂しい・・と感じたら、それはパーカッションやタムが足りていなかったり、グルーブ用のシンバルが足りてない可能性があります。

こういった音などです。

自分が好きな曲のオーディオファイルをDTMに貼り付けて1小節だけループをかけて延々と聞いて細かな音にも注意を向けてみて下さい。

EQなどを使ってハイの部分だけ、500Hz周辺の部分だけ、Midを完全にカットする、Sideをカットするなど特定の部分を絞って他をカットして聴くことで聴こえなかったかすかな音が聴こえてくる場合もあります。

そんな聞こえるか聞こえないか分からないような音を足して意味があるのか?

でもお手本としているアーティストがそうしているわけです。

おそらく何かの理由があるのでしょう。

試してみる価値は大いにありだと思っています。

キックのサンプルひとつ、キックにかけるエフェクトひとつ、、、挙げればきりがなく全て奥が深いのですが今回はとりあえずハウスミュージックのベーシックなドラムパターンについてご紹介しました。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

コメント