今回はハウスのリズムパートの質を上げる方法について解説をしていきます。

僕は最初の頃、ドラムパターンを作ってみても「参考曲と全く違う」と頭を悩ませてました。

あなたもそんな経験ありますか?

そうであればこの記事はあなたにピッタリです。

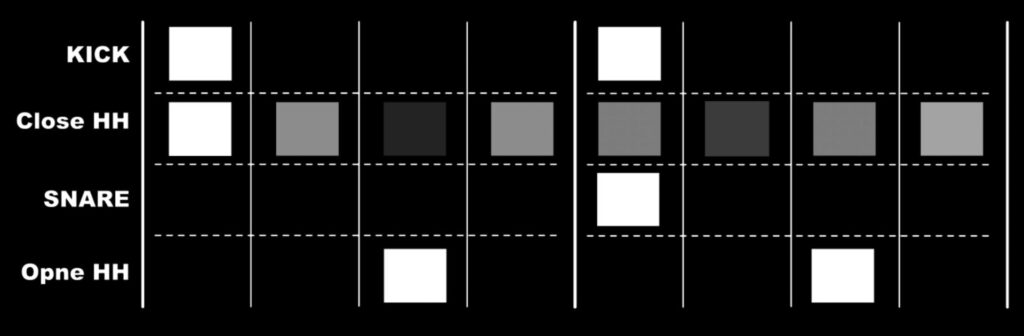

まず初心者時代にやっていたドラムパターンが以下です。

初心者ドラムパターン:

続いて参考曲を分析したり勉強して改善したのが以下です。

改善Ver.:

では違いはなんなのでしょうか?

見ていきましょう。

もくじ

プロが作るドラムパターンの共通点

分析をして分かってきたプロクオリティの共通点はこれです。

- 隙間を埋めるように音を足す

- FX(リバーブ、ディレイ、コンプレッサー、EQ)を足す

- ボリュームバランス、パンの調整

ドラムの音数を増やす

基本となるハウスのドラムパターンを打ち込みとして見たとき下のような感じになります。

- キックが1/4

- クローズハイハットが1/16

- オープンハイハットが裏拍

- スネアが1/2

というのが一つの形です。

ただこれだけで済ませるとどうも薄っぺらくなってしまうもの。

アーミン・ヴァン・ブーレンはキックとベースの隙間に音を足していくことがグルーヴの秘訣だと話しています。

事実、人気のハウスを注意深く聞くと様々な音が入ってます。

聞き取りやすいのはキック、スネア、ハット、タムです。

しかし、調べてみればハットひとつとってもサンプルを5個くらいレイヤー(重ねる)してる。

ハットだけでなくシェイカーもかすかに足していたり。

ウッドのような音を足したりと、それはもう抜かりなく音を足しています。

ドラムのリズムパートだけで10トラックを超えるのは当然のような感じです。

それらの音を集めては至る場所に散りばめてグルーブを生み出します。

ゴーストノートを入れる

例えば音を足すという点で考えるとゴーストノートを使う曲も多いです。

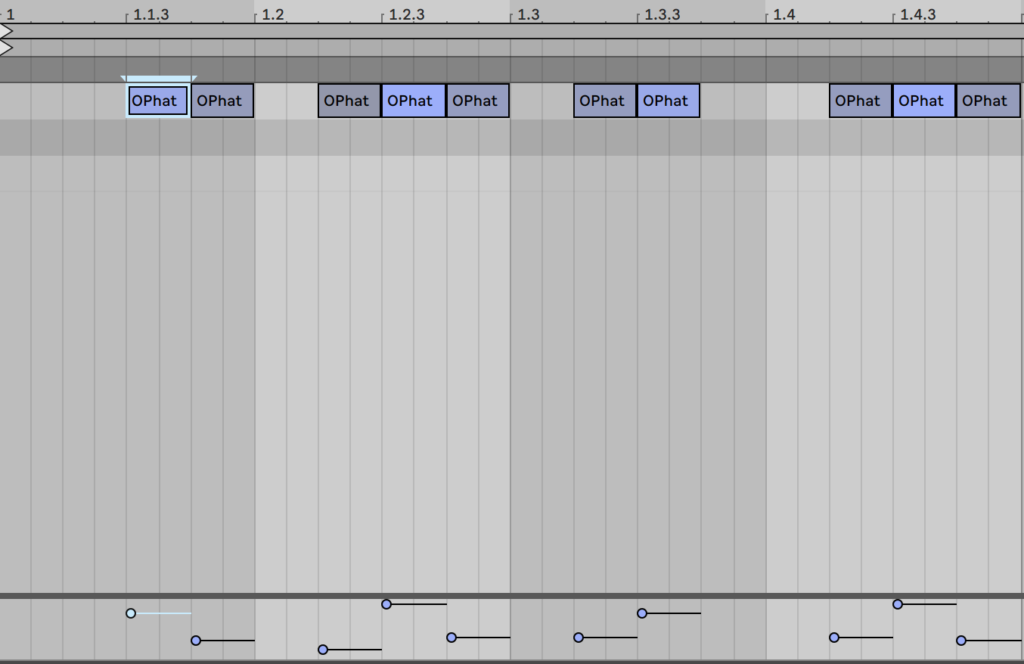

ゴーストノートなしOPハイハット:

ゴーストノートありOPハイハット:

上の音源ではゴーストノートを少し分かりやすく強めにしました。

少し聞き取れるくらいの弱めの音を足すことをゴーストノートと言います。

元々はスネアで使われていたものだと思われます。

こういったゴーストノートを裏拍のオープンハイハットに追加することをグルーヴを作り出しているプロディーサーが多いようです。

ドラムの音数を増やすためのリスト

増やせるリズムとしては、

- スネアを複数個レイヤー

- クローズハイハットをレイヤー

- オープンハイハットをレイヤー

- タムを追加してみる(なくても良い)

- パーカッションのループ音源を入れてみる

- リムを足してみる

- 小さい音でも足してみる

これらを試してみてください。

足して微妙なら消すだけです。

ただあらゆるチュートリアル動画やプロのプロジェクトファイルを見てレイヤーは必須ということは分かりました。

おそらく広い周波数で音が出ることになるので音圧が上がるのかなと推測してます。

もちろんユニークな音になるのも大きいと思います。

ドラムにFXを追加する

ここからはエフェクターを見ていきます。

大きなリズムを作るにはFXが必須です。

ハット、スネアにリバーブを追加

ハット系の音やスネア、クラップにはリバーブを軽くかけるのが定番なようです。

リバーブで音に広がりが出ます。

コンプレッサーを追加

そしてハットにコンプレッサーを挿してサイドチェインも施す。

こういったことをしてるプロデューサーも多いです。

ちょっと聴き比べてみましょう。

サイドチェインなしハット:

サイドチェインありハット:

サイドチェインを入れるとちょっと頭が揺れる感じでノリが出たのが分かります。

Nills hofmanというアーティストのプロジェクトファイルを見たときドラムのトラックひとつひとつにコンプレッサーを挿してました。

こういった施策も真似してみるべきかもしれません。

EQで余計な音を削る

EQで余計な音をカットすることもお忘れないようにしてください。

ハイハットも意外と低音で音が出てます。

低音をカットしないと他の音とぶつかって濁ってしまいますのでカットするようにしましょう。

オートパンなどで左右に振る

Abletonならオートパン(Autopan)、Logicならトレモロ(tremolo)。

こういったプラグインでハットやパーカッションを左右に振ってみましょう。

これは結構いろんなアーティストがやっています。

分析していくときに細かく細かく聴き込んでいくとハットの音量が左右差があることが分かります。

このオートパンが波のようなグルーヴを生み出します。

ドラムのボリュームバランス、パンニングを整える

ミックスという言葉を聞いたことがありますか?

音量を調整するのもミックスの作業のひとつです。

でも「スネアってどれくらいの音量なんだろ?」と悩んだことがあるのではないでしょうか?

答えは自分の作りたい曲のジャンルにあります。

つまり参考曲の音量バランスを真似することです。

それで自分の目指すプロクオリティにだいぶ近づきます。

ここでは曲を分析して自分のに真似る方法を解説していきます。

ドラムミックスの音量調節メソッド

参考曲を分析するにあたって必要なプラグインは、

- EQ

- スペクトラムアナライザー

この2つです。

EQはとりあえずなんでも良いのですがアナライザーは僕はこちらを使用してます。

https://www.siraudiotools.com/Spectrum-Analyzer.php

これは無料とアップグレード有料版もあります。

とりあえず無料版でも大丈夫でしょう。

それをマスターに挿しましょう。

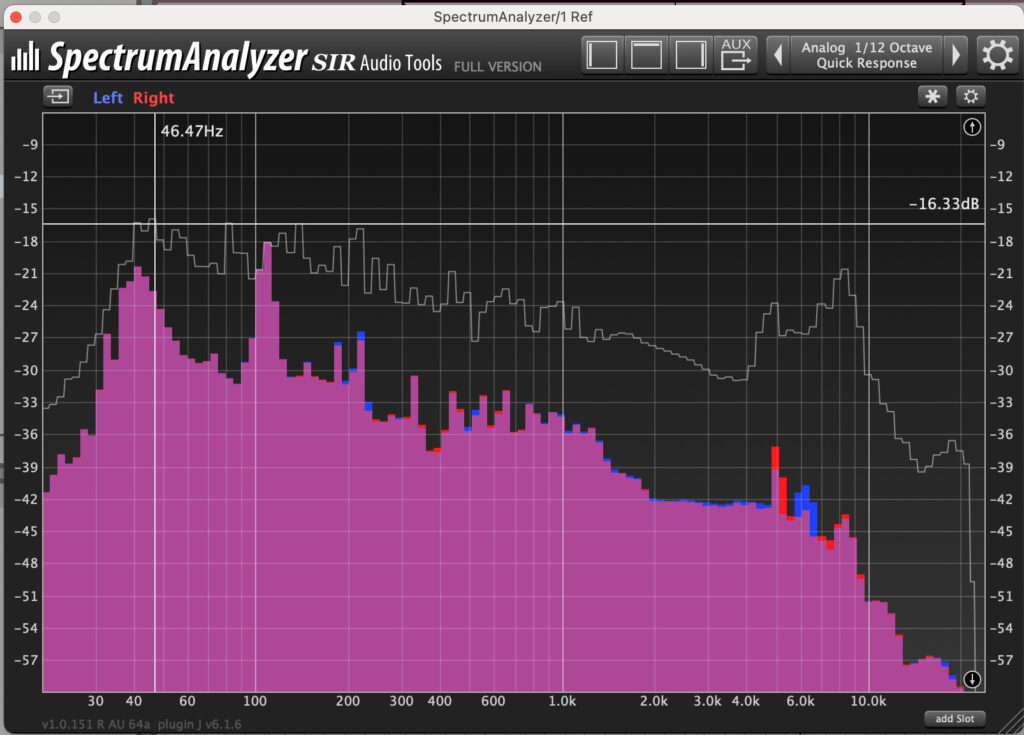

例えばこんな感じで表示されます。

画像の白い線はその周波数帯のピーク音量を教えてくれます。

カーソルを合わせると何デジベルくらいの音か分かります。

上の画像は参考曲のキックの音量を把握するため46Hzにカーソルを合わせました。

すると-16.33dBということが分かりましたので、参考曲をオフにして自分のキックトラックだけを流して同じように-16dBあたりにローエンドが来るように調整します。

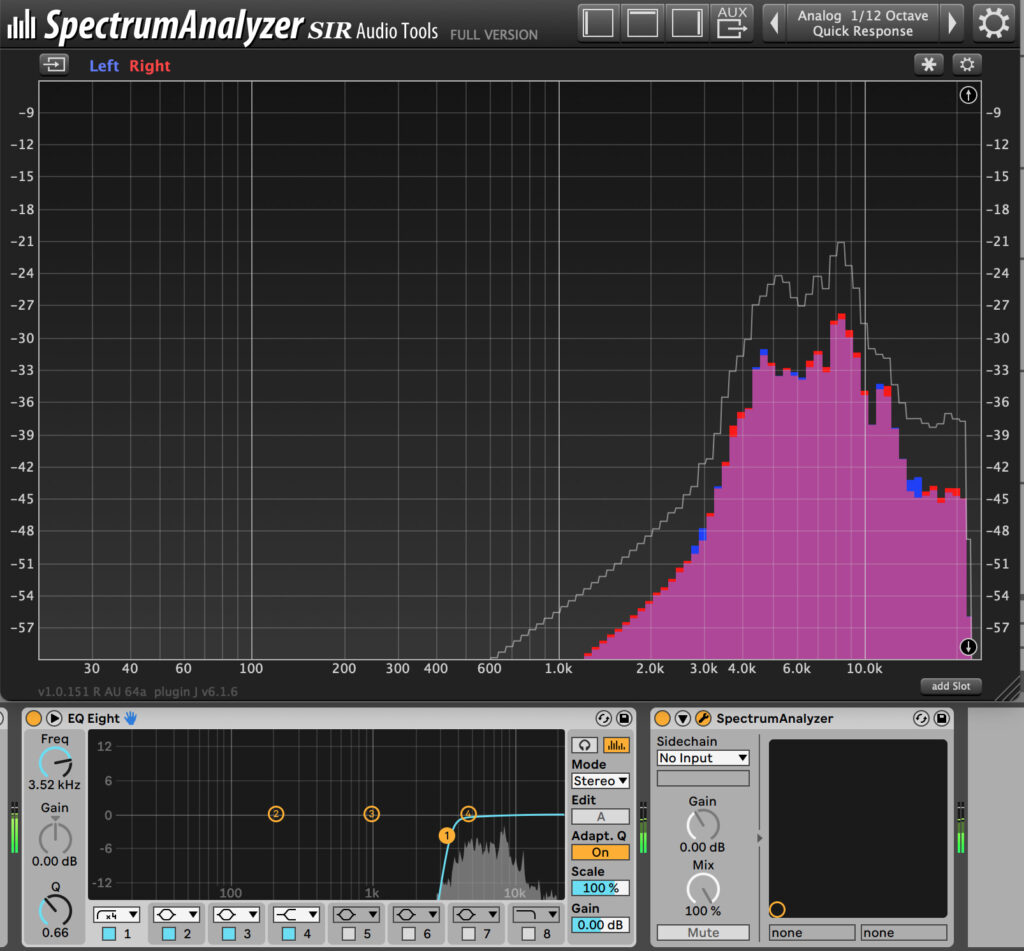

キックは分かりやすいですが、ハットなどは時々分かりにくいこともあります。

その際にEQでローをバッサリカットします。

すると上の画像のようにハイハットの周波数帯だけに追い込むことができて分かりやすくなります。

これはオープンハイハットが-21dB程度であることが分かります。

このようにして、それぞれのドラムの音量を調べていき、自分のにても適用していきます。

すると音量バランスはとりあえずOKということになります。

それでも参考曲とは聞こえ方が違うという場合はサンプルの音色が違ったり音圧の問題だったりします。

そこは僕も日々テストしています。

ドラムのパンニング

このインスタの投稿は過去に僕がしたものです。

上のシートでもあるようにキックはど真ん中のMONOです。

スネアはSIDEでも聞こえることがあるのですが、それはリバーブの効果だと思います。

また先ほども書いたようにハットはオートパンなどで左右に移動させる処置をするプロデューサーの方が多いです。

シートは参考までにして自分が作ろうとしてるジャンルの曲を分析してどんなパンニングをしてるか調べてみてください。

EQでSIDEだけ、MID(真ん中)だけと分けて聞くこともできます。

そうして追い込んで調べていくこともできます。

お試しあれ!

まとめ

これでスカスカでノレないドラムも格段に良くなったはず。

- 音数を増やして隙間を埋める

- リバーブやコンプなどFXを使う

- ボリュームバランスを調節する

やみくもに音の数を増やせば良いというわけではありませんが、量で勝負してみましょう。

微妙だったら抜けばいいだけです!

ここまでお読みいただきありがとうございました!

コメント